Opini

Negara Hukum dan Ketimpangan Perlindungan: Fenomena “Kawin Sah tapi Samar”

21 Jul 2025 | 113 | Humas Cabang APRI Bone Bolango | Biro Humas APRI Gorontalo

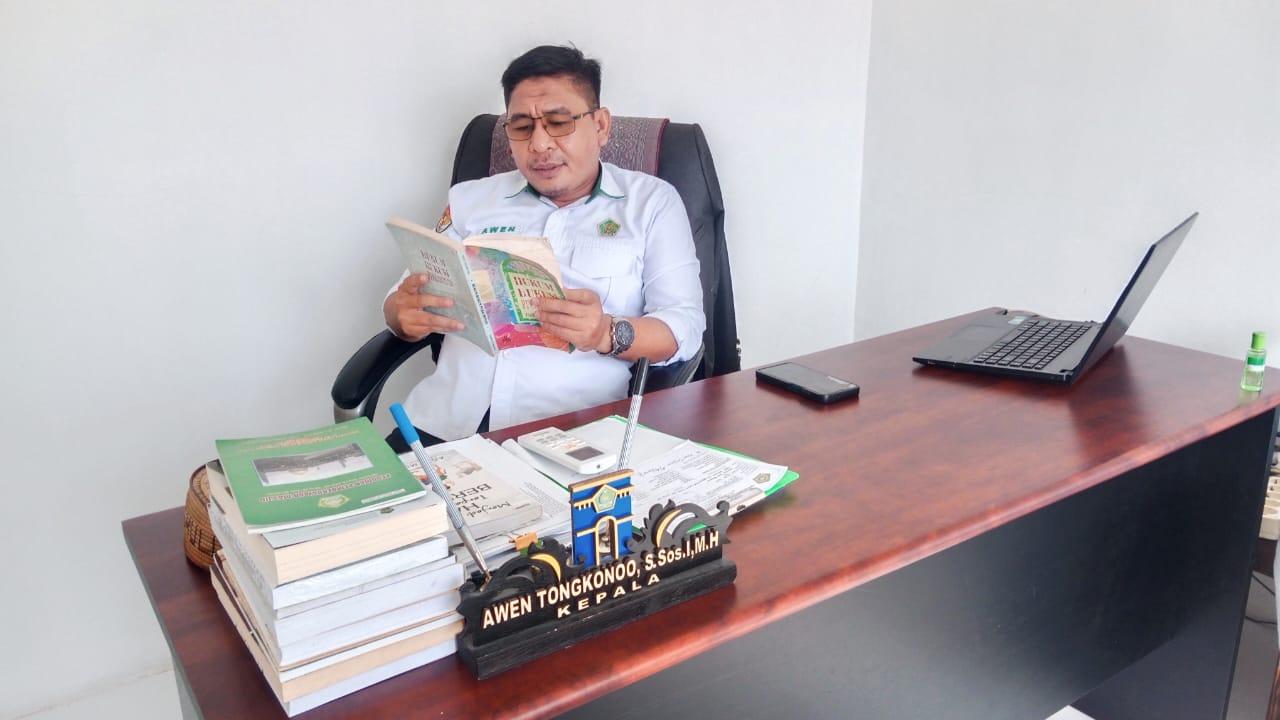

Oleh:

Awen Tongkonoo, S.Sos.I, M.H

(Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Bone Bolango / Kepala KUA Suwawa)

"Indonesia adalah negara hukum."

Pernyataan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya, prinsip ini kerap dipertentangkan oleh realitas di lapangan, khususnya dalam pengelolaan hukum keluarga. Salah satu potret nyata dari ketimpangan ini dapat kita lihat pada maraknya praktik perkawinan tidak tercatat atau yang dikenal masyarakat sebagai kawin siri.

Fenomena ini memperlihatkan sebuah ironi: di satu sisi, perkawinan tersebut sah secara agama dan bahkan mendapat ruang administratif melalui dokumen kependudukan seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun di sisi lain, ketika status hukum tersebut dibutuhkan misalnya dalam perkara waris, perceraian, atau pengakuan anak, negara justru menarik diri dengan menyatakan bahwa: “Perkawinan ini tidak sah menurut hukum negara.”

Inilah yang penulis sebut sebagai fenomena “kawin sah tapi samar” yakni sah secara agama dan sosial, namun samar atau kabur dalam hal perlindungan hukum negara.

Dilema Dualisme: Administratif Diakui, Yuridis Ditinggalkan

Sebagai penghulu dan pelayan publik di garis depan layanan keagamaan, saya menyaksikan langsung bagaimana masyarakat, terutama di pelosok, masih banyak yang menjalani perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi di KUA. Alasan mereka bervariasi: mulai dari keterbatasan biaya dan akses, hingga faktor budaya dan sosial yang melekat.

Meski pernikahan semacam ini diterima secara sosial, bahkan secara administratif melalui SPTJM untuk pengurusan akta lahir anak, kenyataan pahit muncul saat timbul masalah hukum. Perempuan tidak dapat menggugat cerai secara resmi. Anak tidak bisa menuntut hak waris atau pengakuan ayah. Ibu kehilangan legitimasi hukum sebagai istri.

Ini menciptakan sebuah paradoks hukum: keberadaan mereka diakui secara administratif, tetapi ditolak secara yuridis. Korban utama dari ketimpangan ini adalah kelompok rentan yaitu perempuan dan anak.

Kesenjangan Regulasi: Ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dan UU Adminduk

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Di sisi lain, UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013) memberi ruang administratif bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat melalui penerbitan akta lahir berbasis SPTJM.

Ketidaksinkronan ini menimbulkan dualisme regulasi: secara administratif, negara mengakui eksistensi keluarga tersebut; tetapi secara hukum perdata, tidak ada pijakan legal yang menjamin perlindungan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas non-diskriminatif yang dijamin dalam UUD 1945 dan konvensi internasional seperti CEDAW dan CRC yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dampak Sosial: Perlindungan Hukum yang Tidak Merata

Negara hukum seharusnya tidak hanya berpihak pada warga yang tercatat dalam sistem formal. Sebaliknya, ia wajib melindungi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Jika hukum terus menggunakan pendekatan legal-formalistik semata, maka akan muncul ketimpangan:

• Perempuan kehilangan hak atas nafkah, perlindungan hukum, dan jaminan sebagai istri sah.

• Anak kehilangan identitas hukum lengkap sebagai anak sah dari ayah dan ibu.

• Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada sistem hukum formal dan kembali ke jalur informal yang justru memperparah kerentanan sosial.

Peran Strategis Kementerian Agama: Menjembatani Kesenjangan

Sebagai institusi negara yang menangani pencatatan perkawinan umat Islam, Kementerian Agama memiliki posisi sentral dalam merespons ketimpangan ini. Sejumlah langkah strategis dapat dilakukan, antara lain:

• Penguatan Literasi Pencatatan Nikah

• Edukasi kepada masyarakat bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak.

• Perluasan Layanan Isbat Nikah Massal

• Mendorong sinergi antara KUA, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sidang isbat kolektif, khususnya dengan pendekatan berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.

• Harmonisasi Regulasi Perkawinan dan Adminduk

• Kementerian Agama dapat menginisiasi penyelarasan antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan agar tidak ada lagi diskriminasi perlindungan hukum bagi warga negara hanya karena status pencatatan.

• Integrasi Layanan KUA dan Dukcapil

• Membangun sistem layanan satu pintu yang terintegrasi antara KUA dan Dinas Kependudukan untuk menghindari duplikasi, mempercepat layanan, dan menjamin perlindungan hukum yang merata.

Penutup: Membangun Sistem Hukum Keluarga yang Inklusif

Masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam perkawinan sah menurut agama, namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak tercatat. Mereka hidup dalam status sah, tapi samar, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama.

Sudah waktunya kita membangun sistem hukum keluarga yang lebih inklusif, yang tidak hanya berbicara tentang legalitas formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan substantif. Negara hukum tidak boleh diam ketika hak-hak warganya terabaikan hanya karena masalah administratif.

Kementerian Agama bersama stakeholder terkait memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam membangun sistem hukum keluarga yang adil, manusiawi, dan melindungi semua warga negara, tanpa kecuali.